盟约概念与圣经中神的宏大救赎计划|《圣约:神宏大救赎计划的框架》书摘

导语

圣约:神宏大救赎计划的框架(卷上下)

盟约是圣经启示的核心主题,它不仅塑造了神与人的关系,也为理解整本圣经提供了框架。从创世记到启示录,神主动发起并确立盟约,邀请人进入一种既庄严又充满恩典的关系。盟约既有永不撤销的应许,也包含对忠诚与悖逆的明确后果。它揭示了人类回应神的自由与责任,同时彰显了神坚定不移的信实。理解盟约,就能更深领会圣经的脉络与福音的中心。

以下文字节选自

《圣约:神宏大救赎计划的框架(卷上)》“导言”

加粗、突出部分为小编所加

盟约概念是圣经启示的核心

神学家在圣经中发现了许多意义深远的“重大而统一的主题”。我五十年来沉浸于圣经中,发现在这些主题中,“盟约”概念是所有圣经启示的核心,而“盟约”本身为这些启示提供了框架。

盟约是两方或多方之间正式确认的协议,它创建、确立或管理一种自然并不存在的关系,或一种可能已经破裂或解体的自然关系。“盟约”一词来源于古法语动词covenancier,意为“达成协议或签约”。《牛津英语词典》将“盟约”定义为“两人或多人之间达成的,采取或不采取某些行为的相互协议;契约、合同、协定;有时是其中一方的承诺、保证或许诺”(1:585)。

通常情况下,父母无需正式确定与亲生子女的关系;这种关系是通过出生建立的。然而,可以想象,如果父母与子女关系疏远,在某个时候,他们可以通过“立约”仪式重新建立关系。有些关系是通过出生建立的,与此不同的是,许多社会中的成年人可以通过正式的收养仪式与非亲生子女建立关系。通过这种“立约”仪式,父母宣布这个孩子成为他们自己的孩子,并承诺照顾这个孩子。盟约通常包括庄严的承诺,借此确立协议所附带的权利和义务。

圣经中记载了两种盟约,一种是平等盟约,立约方社会地位平等;另一种是不平等盟约(通常称为宗主-臣属条约),立约方地位不平等。

圣经将婚姻描述为一种盟约关系:两个原本没有关系的人通过正式的仪式彼此做出承诺,并致力于建立新家庭的长期目标(箴2:17;玛2:14)。圣经中以父权为中心的世界将丈夫和父亲视为一家之主(bêt ʾāb,“父家”)。但雅歌暗示,在婚姻中夫妻关系可以是非常平等的。

在古代世界,盟约(亦称“条约”)通常确立并管理涉及宗族领袖或王国统治者的诸般关系,可能包括“平等”关系和“不平等”关系。创世记31:43–55描述的是前者。拉班通过立约仪式正式承认,女婿雅各与他在社会和经济上平起平坐。列王纪下16:7描述的则属后者。犹大王亚哈斯明确承认自己是亚述王提革拉毗列色三世的“臣属”(ʿebed)和“儿子”(bēn)。这显然涉及不平等关系,即宗主-臣属关系。

虽然从创世记直到启示录,“盟约”概念在圣经中占主导地位,但在圣经中,这一概念具有深刻的神学意义,而非经济或政治意义:它涉及无限的神和他所邀请与自己建立盟约关系的有限的立约方,这些有限的盟约成员应将彼此视为盟约的平等受益人。

在圣经中,所有涉及神的盟约从根本上说都是神单方面决定的宗主-臣属条约:神作为神圣宗主发起盟约;神选择盟约伙伴;神宣布盟约条款;神根据臣属对神和神启示的旨意所做的回应,决定他们行动的后果(忠诚得祝福,悖逆则受诅咒);神确定盟约的记号(虹,创9:12–17;割礼,创17:9–14;第七日安息日,出31:15–17)。

因此,神总是将这些盟约称为“我的约”,而圣经作者或其中的人物则将它们称为“他的约”或“神与某某所立的约”,而不是“我们的约”“以色列的约”“某某与神所立的约”。耶和华的盟约伙伴从来没有资格就盟约条款以及忠诚或不忠的后果进行谈判;他们惟一的选择就是接受或拒绝这种关系。

圣经中盟约的类别

长期以来,圣经里的盟约一直被分为两类:无条件、不可撤销的赐予之约(亚伯拉罕之约、大卫之约),有条件的、可以撤销的义务之约(以色列人之约)。但这种二分法是错误的:诸约都展现了不可撤销又带有条件的特点。经文提到诸约时反复使用“永远”(即“不可撤销”,希伯来文为ʿad ʿôlām)一词,确保了无论臣属立约方如何回应,盟约都是永恒的。神永远不会收回他的承诺(参:士2:1)。

但是,就如在任何关系中一样,盟约能否实现其目标,总是取决于臣属立约方的回应,他们在每个阶段都可以自由选择守约还是背约(参:出19:4–6)。选择不同道路所产生的后果,无论在盟约中是暗示或明示,都是其最基本的要素。

即使在立约之前的伊甸园中也是如此,生命树代表了神的理想,而分别善恶树代表了臣属因悖逆而遭受的诅咒。这两棵树分别象征人类对盟约的不同回应所产生的不同后果。在以色列人之约里,耶和华以祝福和咒诅的形式详细说明了这两种不同的后果(利26章;申28章)。大卫之约预言了负面的后果,神警告说会管教大卫的后裔,但并未详细说明原因(撒下7:14;参:诗132:12)。

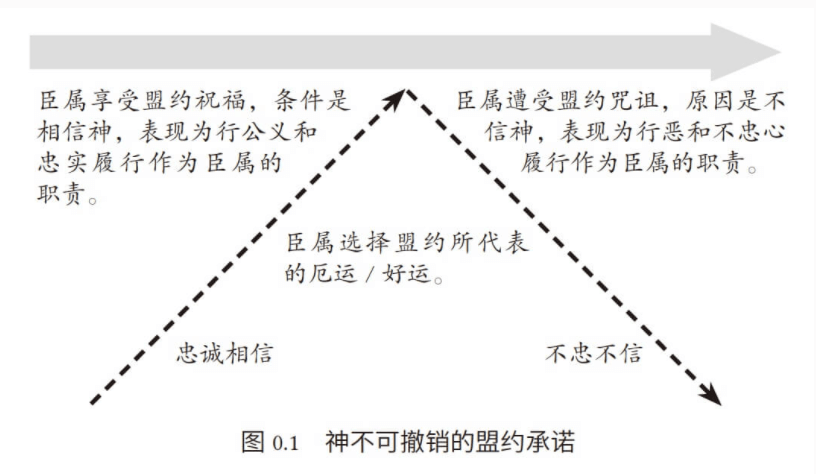

然而,施行咒诅并非表示盟约被终止或撤销。相反,正如但以理所认识到的那样(但9:1–19),因为耶和华在盟约中明文规定了对不忠的惩罚,所以神子民遭受咒诅恰恰表明盟约条款不折不扣地得到了履行。客观而言,无论人如何回应,盟约永远是有效的;主观而言,臣属能否完成神为他们设定的使命,能否享受盟约承诺的益处,均取决于他们是否忠实地遵行宗主的吩咐(图0.1)。

总之,我们常用的所谓有条件和无条件之约的分类法应当予以摈弃,原因有二。一方面,神的盟约都不可撤销;这位神圣宗主总是信守他的盟约承诺。另一方面,诸约的效力都取决于人类立约方是否忠诚。因此,我认为最好是根据功能而不是期限来区分神的两类盟约:团体/使命型盟约,以及治理型盟约。

第一类盟约注重的是群体(团体)的健康和神对他们的吩咐(因而是使命型)。这一类包括宇宙之约和以色列人之约,而治理型盟约包括亚当之约和大卫之约。我之所以将后者划归为治理型,是因为神在群体/使命型盟约所涉及的群体内任命某些个人及其后裔,以促进那些范围更广的盟约得以顺利实施。虽然治理型盟约为蒙拣选建立特定宗主-臣属盟约关系的臣属提供恩惠,但这种盟约主要关注的并非臣属本身,而是群体/使命型盟约所涉及的复杂的三方关系(下文图1.1和1.5)。

前约中启示的三个盟约可归为治理型盟约:亚当之约、大卫之约和利未人之约。其中最后一个比较特殊,我们将在以色列人之约的讨论结束后,在附录中单独加以探讨。在探究这三个盟约时,我们会发现,正如以色列人之约是宇宙之约的缩影,大卫之约也是亚当之约的缩影(下文图1.5)。

到目前为止,我们所讨论的盟约都是具体的协议,但我们也需要开始思考抽象的“盟约”概念。在英国,这个名词偶尔会出现在与交易管理相关的房地产文件中。尽管圣经从未在这个意义上使用希伯来文的bĕrît或希腊文的diathēkē,而且抽象的“盟约”(covenance)一词从未出现在圣经英译本里,但这个抽象概念有助于我们领会神的激情,它推动神主动与堕落的受造物建立并维持关系。因此,我在本书中除了考虑具体的“盟约”之外,也会经常谈论抽象的“盟约”。

本书的组织结构

本书的书名为《圣约:神宏大救赎计划的框架》,它假定了以下讨论所依据的几个基本信念。首先,本书涉及圣经中的盟约神学。基督教圣经由前约(即我们的犹太朋友所珍视的希伯来圣经)和新约构成,它是有关盟约的信息来源。我们主要的研究对象不是自然启示,亦非人类传统或神话,更不是圣经神学家的著作。

作为新教徒,我们坚持唯独圣经(sola scriptura)的教义:圣经是我们关于神和敬虔生活的真理惟一可靠的终极来源。其他来源提供了圣经启示的背景,以及有助于我们解释圣经的不同观点。即便如此,要在这些事上明白神的心意,我们最终还是需要查考神在默示意义上“呼出”的作品(参:提后3:16–17)。因此,圣经是我们进行研究的首要资源。

其次,本书认为,神针对宇宙和人类的计划是一项救赎计划。圣经中用来表示“救赎”的词语含义广泛又多种多样。希伯来圣经为新约对此概念的理解奠定了基础,它主要使用两个词来表示救赎,即gāʾal和pādâ。

虽然它们在日常的用法上稍有不同,但在神学意义上使用时,二者均表示从绝望的状态(例如灾祸、死亡、奴役)中解救出来,进入蒙福的状态(šālôm)[1]。事实上,我们可以将创世记3章之后的宇宙历史看作一个宏大的故事,讲述神定意将受造物从亚当夏娃犯罪导致的绝望状态中解救出来,并将其恢复到神起初创造万物时的理想状态。

第三,神经过漫长的时间逐渐实现这个目标,这不会是随意决定或偶然事件的结果,而是精心设计的计划得以实现的成果。许多人将此计划称为“救赎大戏”,这个概念非常恰当,不是因为这场大戏在舞台上表演出来取悦观众,而是因为它涉及真实时空里的真实人物。新约里多次提到“创世以前/以来”,表明神在时空中实施的计划在创造时空之前就已经在神的心里成形了。

希伯来书作者在结尾的祝福中确认了“盟约”在神的宏大计划里的地位:“但愿赐平安的神,就是那凭永约之血使群羊的大牧人——我主耶稣从死里复活的神,在各样善事上成全你们,叫你们遵行他的旨意,又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他,直到永永远远。阿们!”(来13:20–21)

我将圣经里的盟约分为团体/使命型和治理型两类,而神的救赎大戏分四幕上演,为本书提供了总体结构:

第一幕:救赎大戏的背景(创1—2章)

第二幕:宇宙需要得救赎(创3:1—11:26)

第三幕:蒙拣选施行救赎的代理者的故事(创11:27—玛4:6)

第四幕:救赎主降临及其使命(太—启)

本书第一部分涵盖前两幕,论及宇宙和人类的总体状况。第二部分的重点是亚伯拉罕及其后裔,即以色列民族,耶和华拣选他们作代理者来祝福受咒诅的世界。第三部分查考前约里的大卫之约及其延续。第四部分探究在耶稣里实现神的救赎目标,他是弥赛亚、神的儿子和人子。每个部分都将首先探讨这出大戏所涉及的团体/使命型盟约,最后查考治理型盟约在团体/使命计划里的作用。

方法和进路

许多读者起初会觉得我探讨圣经“盟约”概念的进路有些与众不同,但这正是许多圣经神学家的特点。我们都会做出选择,然后根据这些选择去解释并提出证据。我们认识到,圣经中关于各个盟约的记载含糊不清,足以让人采取不止一种进路。我希望以此书为正在进行的热烈讨论做出一点贡献。

对圣经神学感兴趣的读者会在图书馆和出版社仓库里找到许多优秀书籍和期刊。这些资料在讨论深度、所采用进路、对圣经的看法、诠释原则,以及作者的神学倾向方面各不相同。我们中的大多数都能引述支持或挑战我们所持立场的资料。我写作本书的目的不是重述以前的作品,也不是详尽讨论我提出的每个主题。我不打算研究,甚至不打算提及对每个问题的不同观点。我没有列出与我持类似观点或反对我的研究方法和结论的权威人士,这可能会让某些读者不满意。相反,我以此书来申明“这是我的立场”。

我这样说并非妄自尊大。我公开承认,我在这里说的这些话,远不如马丁·路德于1521年4月18日在沃尔姆斯会议上,当着查理五世皇帝的面所说的那番话意义重大,我这些话对基督教历史的影响也远不如路德的话那么深远。

然而,正如我们常常在圣经里看到的那样,在后来的记载里,说话者和作者都发现前人的某些话也适用于新的环境。这位改教家的话表达了我“执笔”撰写此书时的心境。这本书源自五十年来我聆听、学习、深入研究圣经;我努力在日常生活和伦理实践中展现圣经那更新生命的真理和恩典;我参加小组查经;我在地方教会参与教牧侍奉;我在除南极洲以外的各大洲讲课、教导和讲道。

我原本可以让本书的内容简单得多,只依次讨论盟约的基本特征。圣经学者已经出版了许多可以达到这个目的的优秀专著。我更关心的是探究圣经作者如何阐述盟约概念。这包括研究产生盟约以及盟约所面对的历史和文学背景。要做到这一点,我们必须仔细阅读文本,暂时搁置自己的诸多预设,认真倾听圣经作者所传达的、神默示的言外之意,而不仅仅是寻找证据来支持我们先入为主的想法。我承认这是一种现代主义的进路,阅读古代文本时完全不带预设和个人倾向是不可能的,但我们必须尽力让圣经文本表达自己的信息。

高举圣经的人会让圣经作者说他们想要说的话。这意味着他们本有自己想说的话,我们既不能强迫他们说得比这更多或与之不同,也不能勉强他们说得比这更少。

由于申命记从未指明其作者,所以我没有说出作者的名字,也没有确定这卷书的确切写作年代。我承认它具有摩西的权威,因为它所传达的信息以此为根本。书中有些文本似乎是摩西最后教牧讲话的抄本,即便有抄写员或文士参与抄写,我仍认为摩西是那些文本的作者,而且从一开始这些文件就具有完全的正典权威,因为这是经文所说的(申4:2,31:9–13、24–26)。

然而,因为经文并未指明这卷书开篇五节经文和最后一章的作者是谁,而且这卷书包含了一系列在摩西之后添加的内容(如:申2:12),所以我认为不必认定摩西就是我们现有这卷书的作者。我认为最后写成申命记的作者是“像摩西一样的先知”(18:15–22),根据他所得的默示,这卷书带有摩西的权威,记录了摩西所讲的内容,但希伯来文的风格和其他特征表明,现存的这卷书是后来写成的。

这一进路也适用于更具神学意义的议题。我们阅读圣经文本时,必须先让它们发出自己的声音,然后再去倾听后来那些释经者的声音。这很困难,因为我们都会受到过去的文学和释经作品影响,但这是我们必须为之努力的目标。因此,我花了大量时间和篇幅讨论盟约概念和诸约的根本要素,以及圣经作者在他们的叙事、家谱、赞美诗、祷告、预言和书信中如何看待这些概念。

圣经神学家以不同的策略阐述他们对圣经(对我们而言,圣经包括前约和新约)神学信息的理解。有些是按照经卷次序,阐述他们认为构成圣经的各个书卷共有的神学信息及各自独特的神学信息。有些则是按照主题来阐述他们对圣经神学的诠释,追踪特定主题和观点(例如,神的王权、圣洁、神学伦理)的发展过程,探究启示的历史和发展,从最早的书卷直至启示录。

因为研究范围极广泛,所以圣经神学家往往会以两约分类。前约(旧约)神学家研究的是从创世记到玛拉基书,或历代志上下(希伯来正典圣卷的最后一卷)。而新约神学家往往从保罗开始(他是在公元48年至1世纪60年代中期撰写书信),至约翰的作品结束(这些作品成书于公元1世纪80年代中期至90年代中期)。

前约和新约神学家在各自的领域有足够多的工作要做:文本资料内容复杂,数量庞大,要求我们必须对可处理的资料进行严谨的分析。这或许在某种程度上解释了前约和新约学者为何对跨越两约之间的鸿沟这般踌躇,他们即使跨越了,也主要是为了解释自己所选这部约里的某处经文或某个议题,从另一约里寻找启发。

在本书中,我愿意接受“胆大妄为”的指控,因我用了将近40%的笔墨探讨新约。我坦率地承认,我并非新约学者,在花费如此篇幅由内而外地解读“另一约”的过程中,我走过了其他前约学者(和天使?)都不敢涉足的地方。

在已出版的关于保罗新观与旧观的讨论中,听不到前约学者的声音,就说明了这个问题。我预计有些人(或许很多人)会认为我对新约文本的诠释肤浅、鄙陋和幼稚,但它们都源于我对前约的深刻思考。然后,我努力根据先前的文本来解读新约,而不是反过来,因为那样做往往会产生对早期文本牵强而不自然的解读。

以前约为基础的圣经神学的价值

北美福音派里有人公然呼吁基督徒将前约从基督教信仰中剥离出去,因为对那些试图传扬耶稣基督救恩的好消息(福音)的人来说,旧约带来了太多问题。异端马吉安认为,古以色列的神与新约的神是截然不同的神;自那以后,基督徒都不敢公然提出这种主张。然而,在许多福音派基督徒看来,往坏处说,前约就是新约所要解决的问题,往好处说,它只是一本死书,最好隆重地将它葬在犹太会堂的藏经库里。

我们的信条肯定了包括前约、新约在内的整部圣经对于基督徒信仰和生活的权威性,但福音派的敬拜在很大程度上缺失了前约。下面我对这一问题的总结令人难堪地都出自我本人的经历,但在我们这个时代,耶稣和众使徒惟一拥有的圣经被人藐视、遭人丢弃的种种现象无处不在:

(1)回避前约;

(2)走马观花式地阅读前约;

(3)主要把前约当作用新约讲道时的例证来源;(4)主要把前约作为进行护教辩论时的引证经文;

(5)使用前约时局限于几处自己最喜欢的精选经文;

(6)在传记式讲道中,以人物为重点,即便圣经作者有意对这些人物作负面刻画,也要把他们理想化;

(7)以“讲道式解经法”来解读前约,这意味着我们宣讲的信息取决于我们希望人们从经文中得到什么,而不是经文想要表达什么;

(8)像亚历山大学派那样将文本中的历史和文化元素作属灵化解读,因为只有“属灵意义”才会造就人;

(9)从新约的视角解读前约,这意味着在后来的语境里对文本和概念的修辞性用法,淹没了正常的语法-历史解释所确定的作者传递的信息;

(10)将前约与基督论联系起来。耶稣基督是所有启示的核心和目标(telos,参:路24:25–35),这是基督教解经学背后的重要预设,但并非解释所有特定经文的起点。

这些现象的背后都是一个根深蒂固、普遍存在的问题。现代读者为自己对前约缺乏兴趣、视如敝屣的态度找到许多借口:

(1)这份古代文本与现代基督徒没有联系,毫不相干。

(2)它描述的宗教礼仪已经终结,或被基督只一次的献祭所取代。

(3)它那种“以牙还牙、以眼还眼”的伦理观远不及基督爱的伦理观,后者呼吁我们以德报怨。

(4)在文学层面上,它的体裁包括枯燥乏味的详细家谱、令人费解的隐喻和令人反感的修辞。

(5)在神学层面上,它描绘的神睚眦必报,这让神经敏感的现代人完全无法接受。

然而最大的问题在于教义。许多福音派信奉的神学教义强调两约之间的对比。他们不是将圣经看作一个讲述神救赎的连续故事——其中道成肉身和新约部分代表耶和华宏大救赎计划的高潮;而是关注并夸大两约之间的不连续性。这些“不连续性”对前约在北美基督教中的地位产生了致命的影响,不论它们是源于马丁·路德的“律法-福音”对立说,重洗派所声称的一种更新更高的伦理观,新改革宗认为神的话语必须提到新约和基督才具有赐予生命、改变生命的大能,还是时代论者将人类历史划分为不同的时代,声称神的治理体系在各个时代按照不同的规则运作。

自宗教改革以来,我们投入了太多时间和精力去挖掘两约之间的鸿沟。现在是时候把圣经当作一个故事来读了,我们应该开始填平这道鸿沟,强调神向堕落悖逆的人类(不幸的是,他们把宇宙也拖入了深渊)所施奇妙恩典在时间上的连续性。

本书在导言和结尾之间贡献了二十锹泥土(即二十章的篇幅),希望为填平前约和新约之间的鸿沟稍尽绵薄之力。回到救赎大戏这个隐喻上,圣经所呈现的并不是两出截然不同的戏剧。这是一个宏大的故事,第四幕是叙事的高潮,但这叙事始于第一幕,并在第二、第三幕逐步展开。

以上文字节选自

《圣约:神宏大救赎计划的框架(卷上)》“导言”

加粗、突出部分为小编所加

【推荐语】

本书对前约和新约中的盟约进行了丰富、详尽且通俗易懂的阐述。我们不仅可以看到盟约如何融入圣经历史的各个阶段,还可以看到整部圣经如何在神的手中奇妙地融为一体。如果你很难理解前约中看似不相干的主题,如创造、罪、律法和被掳,如何与圣约思想交织在一起,并与今天的基督徒密切相关,那么这本书就是为你而写的!

——黄正义(Jerry Hwang),新加坡神学院

这本书研究了从前约到新约的圣经盟约,引人入胜,文笔优美,对广大读者弥足珍贵。布洛克对圣经中不同文本的神学统一性进行了睿智的思考,每个对圣经感兴趣的人都将从中受益。学生、牧师和学者都会在本书中发现他多年细致研究所得的真知灼见。

——弗兰克·蒂尔曼(Frank Thielman)

桑福德大学比森神学院

布洛克终于完成了他的鸿篇巨制!布洛克以其特有的严谨和大胆,排除了错误的二分法和陈腐的争论,邀请人们对“神连续的救赎故事”进行全新的思考。此书为努力探寻两约之间连续性的基督徒提供了巨大的帮助。学生和学者都会欣赏他的解经洞察力和对圣经中有关圣约教导的综合研究。

——卡门·艾姆斯(Carmen Joy Imes)

草原圣经学院

布洛克的《圣约》一书使学者、牧师、教师以及所有对圣经的结构和逻辑感兴趣的人大受裨益。圣经是人类历史上阅读人数最多的书卷,《圣约》一书综合论述了围绕盟约概念编排的圣经信息,此概念对正确理解圣经的意义和重要性至关重要。神通过盟约说话并带我们归向他。贯串全书,读者会发现一个信息宝库,布洛克以其特有的谦逊、热情、清晰、透彻的研究,对批判性讨论的开放态度,以及个人对神的虔诚,来构建并传达这些信息。

——吴丹(Dan Wu)

摩尔神学院

布洛克的《圣约》一书以盟约为框架,引导读者了解神实施救赎计划的宇宙故事。布洛克记述了从创世记开始的盟约故事,随着耶稣基督在新约中出现,实现神的计划,这个故事达到了戏剧性的高潮。这是一段深刻领会神心意的旅程,将读者带入圣经的宏大戏剧和神的伟大使命中,并在响亮的敬拜声中达到高潮。这是一本鼓舞人心的好书!

——贝丝·斯托韦尔(Beth Stovell)

安布罗斯大学

布洛克撰写了一部大师级的著作,阐述他如何在连贯的结构和框架内理解圣经。本书是布洛克数十年研究圣经的成果,他堪称敬虔的杰出学者的典范。

——乔希·穆迪(Josh Moody)

伊利诺伊州惠顿学院教会主任牧师

以神为中心的生活事工主席兼创始人

布洛克完全熟悉鉴别学术研究的每一个细节问题,但他令人耳目一新,让圣经为自己说话,不拐弯抹角,不陷入争论。每一章的内容都很丰富,对所有经文的注释都很有启发性——这是一场属灵盛宴,对它惟一适当的回应就是本书的最后一个词:“哈利路亚!”

——克里斯多夫·赖特(Christopher J. H. Wright)

灵风合作伙伴(Langham Partnership)国际事工主任

《宣教中的上帝》(The Mission of God)作者

圣约:神宏大救赎计划的框架·全套2卷

丹尼尔·布洛克(Daniel I. Block)

恩道出版社

从创世之先到永恒国度,神的爱始终刻在圣约的经纬之中。

本书用“盟约”作钥匙,串起了整本圣经的救赎故事。从宇宙之约和亚当之约,到以色列人之约和大卫之约,再到新约,一步步揭开神如何用“立约”的方式,在历史中编织救赎人类的宏大计划。

神与人所立的这些“盟约”,无不体现了祂深深的盟约之爱——为着人类最大的益处来施予祂的慈爱。祂的圣约不是冰冷的条款,而是一声声至今仍在回响的呼唤:“归来吧,让我成为你的神!”愿我们快快回应祂的呼唤,并向身边的人活出祂的盟约之爱。

3 赞